Seit 2005 ist der Europäische Emissionshandel das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Ziel ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Energiewirtschaft, in der energieintensiven Industrie und in der Luftfahrt. Aber ist der erwünschte Lenkungseffekt eingetreten? Zeit für eine Bilanz.

Die EU-Beschlüsse zum Emissionshandel und deren Umsetzung waren 2004 höchst umstritten – und stehen auch 20 Jahre später noch zur Debatte. An der Gewichtung der Einsparungsvorgaben hat sich inzwischen einiges geändert, das Grundprinzip ist jedoch gleich geblieben: Wer CO2 produziert, kauft sich das Recht, eine bestimmte Menge der schädlichen Treibhausgase auszustoßen.

Unternehmen, die dem europäischen Emissionshandelssystem (EHS) unterliegen, müssen für jede Tonne CO2 ein Emissionszertifikat erwerben. Die Zertifikate werden von den EU-Mitgliedsstaaten ausgegeben und am Markt gehandelt. Die Gesamtmenge ist begrenzt und wird schrittweise reduziert, wodurch die Preise steigen, um die Unternehmen zu klimafreundlichen Maßnahmen zu bewegen. Betroffen sind derzeit energieintensive Industrieanlagen (z. B. in der Eisen- und Stahlerzeugung), Anlagen der Energiewirtschaft und Luftverkehrsunternehmen. Diese Bereiche verursachen insgesamt rund 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen in der EU.

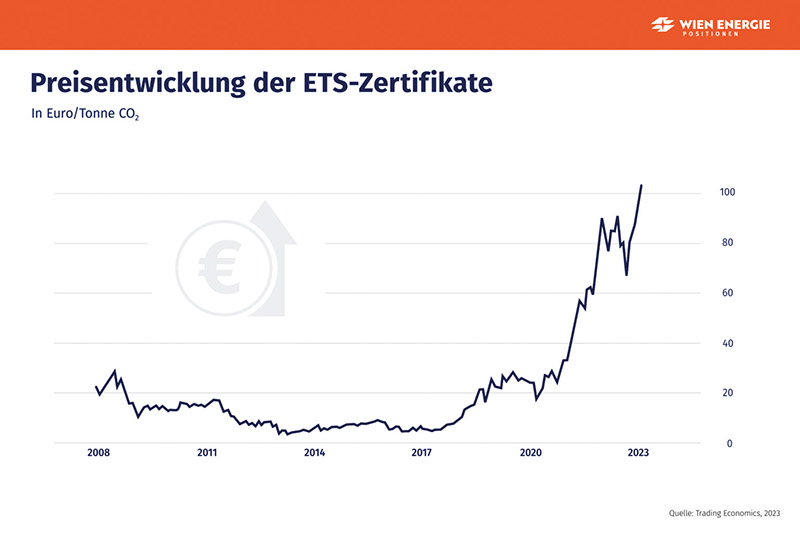

Das EHS funktioniert nach dem »Cap-and-Trade«-Prinzip. Eine Obergrenze (Cap) legt fest, wie hoch der CO2-Ausstoß von EHS-pflichtigen Anlagen insgesamt sein darf. Die Emissionsberechtigungen dürfen auf dem Markt frei gehandelt werden (Trade). Hinter der Bepreisung steht ein »ökonomischer Mechanismus«, wie Michael Pahle vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung erklärt: »Wenn ein Zertifikat 100 Euro pro Tonne kostet, aber Emissionen für einen Preis von 80 Euro pro Tonne reduziert werden können, dann ist es für Firmen billiger zu reduzieren, als ein Zertifikat zu kaufen.« Derzeit liegt der Preis für eine Tonne CO2-Äquivalent bei rund Euro.

Wettbewerbsvorteil

Der Preis für die Zertifikate ist jedoch schwankungsanfällig und sinkt etwa in Zeiten von Wirtschaftskrisen mitunter stark. Für Unternehmen lohnt es sich dann nur bedingt, CO2 zu sparen. Ein weiteres Problem: Der Emissionshandel findet nur in der EU – in 28 Mitgliedsstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen – statt. Unternehmen in Ländern ohne CO2-Bepreisung haben deshalb einen Wettbewerbsvorteil. Um ein Abwandern in kostengünstigere Länder (sog. »Carbon Leakage«) zu verhindern, bekommen einige Industriezweige gebunden an Benchmarks eine bestimmte Menge an Emissionszertifikaten kostenlos zugeteilt, wobei energieeffiziente Anlagen bevorzugt werden. Doch auch damit ist bald Schluss – ab 2034 gibt es keine Gratiszertifikate mehr, statt dessen wird ein CO2-Grenzausgleichssystem geschaffen.

Auch in puncto Gerechtigkeit gibt es Diskussionsbedarf. Nicht jeder Akteur spart die gleiche Menge an Emissionen ein, ausschlaggebend für die Länderbilanz ist das Gesamtergebnis. Für jene Unternehmen, denen die CO2-Reduktion wegen niedrigerer Kosten besonders leicht fällt, ist der Anreiz naturgemäß größer. Sie übernehmen durch den Handel die Reduktion für Betriebe, die kaum entsprechende Maßnahmen durchführen.

Profitables Geschäft

Gemessen an den finanziellen Auswirkungen, ist der Emissionshandel ein Erfolgsmodell. Einer Analyse von Global 2000 zufolge haben die österreichischen Unternehmen durchwegs profitiert: Von den 95 betroffenen Betrieben bekamen 77 mehr Zertifikate, als sie benötigten. Diese konnten sie am Markt weiterverkaufen.

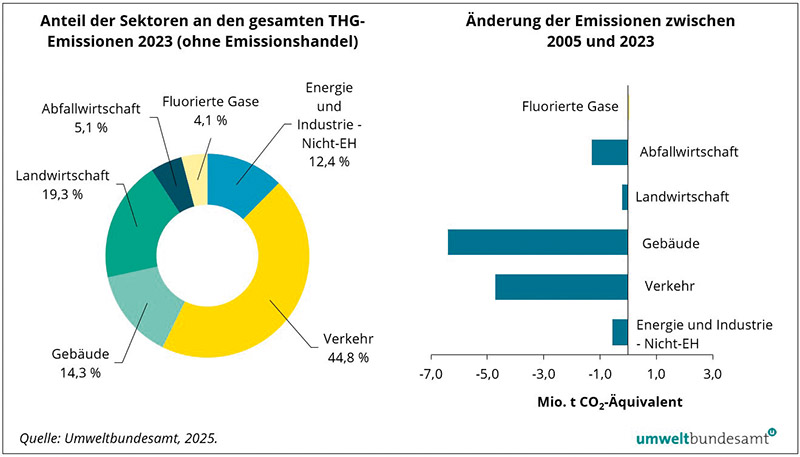

Auch aus Klimaschutz-Sicht fällt die Bilanz positiv aus. Laut dem letzten Bericht des Umweltbundesamts sanken Österreichs Treibhausgas-Emissionen 2023 im Vergleich zum Jahr davor um 6,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 1990, allein in Wien gar um fast zwölf Prozent. Die Emissionen, die dem EU-Emissionshandel unterliegen, gingen um 8,3 Prozent zurück; jene Sektoren, die nicht darunter fallen, verzeichneten eine Reduktion von 5,3 Prozent. Besonders stark sanken die Emissionen im Gebäudesektor – zwischen 1990 und 2023 haben sich hier die Emissionen halbiert.

Johannes Wahlmüller und Stefan Moidl von Global 2000 bezeichnen den Emissionshandel dennoch als »zahnlosen Tiger der europäischen Klimapolitik«. Der Anreiz, den CO2-Ausstoß entscheidend zu reduzieren, sei zu gering. Über die Finanzierung von sogenannten »Offset-Projekten« mit fragwürdigen Umwelt- und Sozialstandards in anderen Ländern könnten Unternehmen vergleichsweise »günstige« CO2-Gutschriften erwerben. Diese Möglichkeit des Freikaufens sollte nach Meinung der Umweltexperten gänzlich abgestellt werden. Insgesamt gab die EU rund 1,5 Milliarden Zertifikate zu viel aus. Laut den Daten der EU-Kommission, die 2012 im Carbon Market Report veröffentlicht wurden, gingen 75 Prozent des Zertifikatsüberschusses auf umstrittene Projekte zurück.

Wie das Momentum Institut erhob, wurden 2020 18,2 Millionen Emissionszertifikate kostenlos an rund 200 österreichische Industriebetriebe vergeben. Rund 7,6 Millionen Zertifikate wurden versteigert. Lediglich zehn Unternehmen erhielten fast 90 Prozent der Gratiszertifikate – nämlich Voestalpine, OMV, Borealis, Lafarge, w&p Zement, Wien Energie, RHI Magnesita, Lenzing, Zementwerke Leute und Wopfinger Baustoffindustrie. Die Voestalpine erhielt zwischen 2013 und 2020 rund 45 Prozent aller kostenlosen Emissionszertifikate.

Aus der Verantwortung kaufen

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Carbon Cap Management LLP hat sich auf den Emissionshandel spezialisiert und verwaltet den nach eigenen Angaben weltweit größten Multi-Market Carbon Fund. »Der World Carbon Fund investiert weltweit in liquide und regulierte Kohlenstoffmärkte, indem er börsengehandelte Futures und Optionen sowie physische Kohlenstoffzertifikate nutzt. Das Ziel ist es, absolute Renditen mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen zu erzielen und einen direkten Einfluss auf den Klimawandel zu nehmen«, erklärt Michael Azlen, Gründer und CEO der Carbon Cap Management LLP.

Der Fonds investiert in regulierte Kohlenstoff- und Umweltmärkte, wobei alle gehandelten Instrumente auf die Reduktion von CO2-Emissionen abzielen. Auf Transparenz werde größter Wert gelegt – als Artikel-9-Fonds unterliege der World Carbon Fund der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), unterstreicht Azlen den ökonomischen Hebel der Regulierungsmaßnahmen: »Die Bepreisung von CO2-Emissionen ist die effektivste Klimapolitik, die jemals umgesetzt wurde.«

Im Gegensatz zu Steuern, die als politisch wenig attraktiv gelten, greife der Mechanismus des Emissionshandels grundsätzlich, meint Sigrid Stagl, Umweltökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Voraussetzung seien jedoch strenge Regeln und eine Limitierung der ausgegebenen Zertifikate.

Ein Emissionshandel auf freiwilliger Basis, ohne klare Vorgaben und internationale Standards, würde zu Finanzflüssen ohne Reduktion der Emissionen führen. Statt sich um klimaschützende Maßnahmen zu bemühen, könnten sich Unternehmen aus ihrer Verantwortung freikaufen. Damit auch Länder außerhalb der EU am Emissionshandelssystem teilnehmen, braucht es weitreichende internationale Kooperationen. Diese sind aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation in weite Ferne gerückt.

Fakten: Das EU-ETS II

Ab 1. Jänner 2027 wird die nationale CO2-Bepreisung durch ein zweites Emissionshandelssystem (EU-ETS II) ersetzt, das für Österreich besondere Bedeutung hat. Die ersten Berichtspflichten starten bereits 2025. Betroffen sind CO2-Emissionen aus Brennstoffen in Straßenverkehr, Gebäuden sowie Industrie- und Energieanlagen, die aufgrund ihrer Größe nicht dem EU-ETS I unterliegen. Brenn- und Kraftstofflieferanten müssen für die enthaltenen Emissionen Zertifikate erwerben. Alle Zertifikate werden über Versteigerungen ausgegeben, wobei für das Jahr 2027 um 30 % mehr Zertifikate auf den Markt gebracht werden, die von den Versteigerungsmengen 2029 bis 2031 abgezogen werden. 2027 werden zudem 600 Millionen Zertifikate in die Marktstabilitätsreserve übergeführt, um den Preis stabil zu halten. Bereits ab 2025 müssen regulierte Einrichtungen die ihnen zugerechneten Emissionen überwachen und ab 2026 der Behörde melden. Ab 2028 müssen regulierte Einrichtungen jährlich bis 31. Mai Zertifikate für ihre Emissionen des Vorjahres abgeben. Für Brennstoffe, die schon im Rahmen von ETS I einer Bepreisung unterliegen, sind Ausnahmen vorgesehen, um eine Doppelbelastung zu vermeiden.

Vier Punkte: Fit for 55

Die Emissionshandelsrichtlinie wurde 2023 von der EU überarbeitet und ist Teil des »Fit for 55«-Pakets, das eine Reduktion der Nettoemissionen bis 2030 um mindestens 55 % vorsieht. Folgende wichtige Änderungen kommen bereits jetzt zur Anwendung:

Reduktion

Die Gesamtmenge an Zertifikaten wird bis 2030 um 62 % im Vergleich zu 2005 reduziert. Der jährliche Reduktionspfad beträgt ab 2024 jährlich 4,3 % und ab 2028 4,4 %.

Ausweitung

Ab 2024 wurde der Anwendungsbereich für stationäre Anlagen ausgeweitet, wobei Anpassungen etwa bei der Herstellung von Eisen, dem Trocknen und Brennen von Gips oder der Herstellung von Wasserstoff und Synthesegas, vorgenommen wurden. Außerdem gilt das EHS künftig auch für den Seeverkehr.

Gratiszuteilung

Zur Bekämpfung von »Carbon Leakage« soll es ab 2034 keine kostenlosen Zertifikate mehr geben, ab 2026 wird die Zuteilung schrittweise verringert. In einigen Sektoren gilt ein CO2-Grenzausgleich auf Basis strenger Benchmarks für den Import emissionsintensiver Produkte aus Ländern mit geringeren Klimaschutzmaßnahmen.

ETS II

Für den Verkehrs- und Gebäudesektor wird ab 2027 ein eigenes Handelssystem etabliert, das für die Jahre 2025 bis 2027 eine jährliche Reduktion von CO2-Emissionen um 5,1 % vorsieht. Ab 2028 wird der Faktor auf 5,38 % angehoben. Im Gegensatz zu ETS-I gibt es keine Gratiszuteilungen für die Zertifikate.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?